Введение

В настоящее время, с учетом новых ФГОС, образовательный процесс направлен на формирование у школьников навыков «самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности» [1].

Изучение иностранного языка представляет собой один из ресурсов эффективного саморазвития личности, социальному самопознанию и самообразованию. Кроме того, эксперты в области языков и межкультурной коммуникации считают языковое образование важным ресурсом для социально-экономических изменений в стране и основным инструментом, который помогает человеку успешно реализовать себя в профессиональной сфере. В современных научных исследованиях в области педагогики особое внимание уделяется изучению образовательной самостоятельности обучающихся как значимого фактора образовательного процесса.

В.К. Игнатовичем и соавт. понятие «образовательная самостоятельность» анализируется и интерпретируется следующим образом: «Образовательная самостоятельность как интегральная способность быть субъектом собственной образовательной деятельности, проявляющуюся в готовности управлять своей индивидуальной образовательной траекторией от проектирования до реализации» [2, с. 40]. В этом контексте понятие образовательной самостоятельности трактуется авторами как комплексная характеристика, отражающая способность обучающихся старших классов к самостоятельной учебной деятельности, а также как проявление их субъектной позиции в образовательном процессе.

А.Л. Гейхман, Н.В. Фомичева в своих исследованиях характеризуют «образовательную самостоятельность учащихся старших классов как целостное личностное качество» [3]. Это качество определяется как способность индивидуума к самостоятельному определению образовательных целей, выбору содержания, методов, форм и критериев обучения. Кроме того, оно включает в себя способность к ответственному управлению собственным образовательным процессом на всех его этапах – от планирования до реализации [4].

К.С. Лебедева предлагает альтернативную трактовку образовательной самостоятельности, представляя ее как образовательный процесс, в результате которого обучаемые приобретают способность идентифицировать проблемы в собственной деятельности через анализ и самоосознание, определять цели, разрабатывать планы их достижения, а также обосновывать выбор путей и методов для достижения поставленных целей, в итоге управляя собственным образованием [5, с. 34]. Автор подчеркивает, что образовательная самостоятельность является ключевым образовательным актом, формирующимся и реализующимся в процессе обучения, что придает образованию глубокий смысл.

В рамках проведенного исследования автором под образовательной самостоятельностью понимается организация процесса обучения, который предполагает активное участие обучающихся в саморегуляции своего образования. Это проявляется на различных этапах деятельности, начиная от воспроизведения полученной информации и заканчивая творческим ее переосмыслением и применением [6].

Продвижение детей по этим этапам деятельности, в результате которой формируется образовательная самостоятельность, проявляется в субъектной позиции.

Опираясь на антропологическую концепцию В.И. Слободчикова, который определяет субъектную позицию личности как устойчивую систему отношений его к миру, другим людям и к самому себе, автором предложил рассмотреть этапы формирования образовательной самостоятельности на ее основе: «субъект действия» – младшая ступень, «субъект – собственного действия – субъект деятельности» – средняя ступень, «субъект – собственной деятельности» – старшая ступень. По мнению Л.А. Никитиной, от этапа к этапу в развитии субъектной позиции меняется и наращивается субъектность «способность управлять своей деятельностью» [7].

В связи с этим формирование образовательной самостоятельности становится значимым компонентом обучения в школе, поскольку она поможет обучающимся стать активными и независимыми участниками образовательного процесса.

Влияние факторов образовательной среды на формирование образовательной самостоятельности обучающихся преломляется через призму индивидуальных психологических особенностей. Это приводит к многообразию форм проявления образовательной самостоятельности у обучающихся.

Эксперимент по формированию образовательной самостоятельности в процессе изучения иностранного языка состоял из следующих этапов: а) рассматривались понятия образовательной самостоятельности, ее характеристики, содержание; б) разрабатывались критерии и показатели в оценке уровня образовательной самостоятельности обучающихся в контексте изучения иностранного языка; в) конструирование программы формирующего эксперимента, результатом которого становится овладение детьми образовательной самостоятельностью в процессе освоения иностранного языка; г) анализ и синтез полученных данных эксперимента с целью формулирования педагогических рекомендаций по педагогическим стратегиям и условиям, которые способствуют образовательной самостоятельности обучающихся в процессе изучения иностранного языка [8].

Исследование теоретических подходов и практического опыта в области формирования образовательной самостоятельности обучающихся в образовательном процессе выявило, что успех в этом направлении напрямую связан со структурой и организацией учебной активности обучающихся:

– Прежде всего, важно непосредственное взаимодействие с учителем во время занятий, которое способствует усвоению учебного материала.

– Далее, большое значение имеет самостоятельное изучение материала на уроке, когда присутствие учителя рассматривается как доступный источник поддержки в решении проблемных вопросов и взаимодействии с одноклассниками.

– Наконец, формирование образовательной самостоятельности школьников также происходит благодаря выполнению домашних заданий, где педагогическое воздействие осуществляется через взаимодействие с родителями, которое включает в себя воспитание у них убеждений, способствующих развитию личностных характеристик, важных для независимого погружения в учебный процесс.

В рамках авторского исследования было выделено три ключевых компонента: мотивационно-смысловой; содержательно-деятельностный; рефлексивно-оценочный. Эти компоненты, согласно действующим образовательным нормативам, должны быть усвоены обучающимися на начальной, средней и старшей ступенях обучения. Данные компоненты также служат фундаментом для разработки критериев и показателей, отражающих степень образовательной самостоятельности обучающихся в процессе изучения иностранного языка.

Уровни сформированности образовательной самостоятельности при изучении иностранного языка автор классифицировал на три уровня:

− Низкий уровень (Воспроизведенные действия – ВД).

− Промежуточный уровень (Воспроизведение, реконструкция и конструирование – ВРК).

− Высокий уровень (Построение перспективы – ПП).

Цель исследования – качество сформированности образовательной самостоятельности седьмых классов в образовательном учреждении в процессе изучения иностранного языка.

Материалы и методы исследования

Исследуемую выборку составили обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98» обучающиеся седьмых классов (53 чел.), разделенные на контрольную и экспериментальную группы.

Для измерения уровня образовательной самостоятельности и активности обучающихся в данном исследовании были задействованы различные методики. Среди них модифицированная версия методики «Экспертная оценка самостоятельности обучающихся» от А.К. Осницкого [9], «Карта оценивания», составленная автором, которая отражает способность обучающихся к самостоятельному выполнению заданий, включая уровень усвоения и анализа новой информации, а также анкета «Оценка обучающимися своей образовательной самостоятельности», специально разработанная для данного исследования. Кроме того, был использован модифицированный опросник Л.В. Байбородовой [10] для выявления основного мотива деятельности обучающихся.

Результаты исследования и их обсуждение

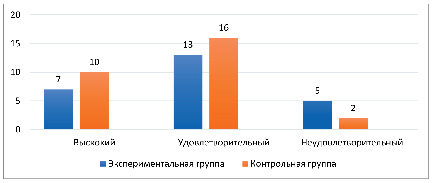

На рис. 1 представлены результаты, полученные с применением модифицированной методики «Экспертная оценка самостоятельности обучающихся (ЭОСО) А.К. Осницкого» [9].

Рис. 1. Уровень сформированности самостоятельности обучающихся по диагностике «Экспертная оценка самостоятельности обучающихся (ЭОСО) А.К. Осницкого» (модифицированный) экспериментальной и контрольной групп (констатирующее исследование, сентябрь 2024 г., n = 53 чел.)

Таблица 1

Карта оценивания навыков самостоятельной работы обучающихся

|

Показатели |

Уровни |

Баллы |

|

Осознавать различные методы и форматы изложения данных |

Высокий Удовлетворительный Неудовлетворительный |

5 3–4 1–2 |

|

Изучать и сопоставлять данные, извлеченные из различных источников, а также структуру и последовательность обоснования приводимых аргументов |

Высокий Удовлетворительный Неудовлетворительный |

5 3–4 1–2 |

|

Организовать и представлять собранную информацию в соответствии с задачей по осмыслению |

Высокий Удовлетворительный Неудовлетворительный |

5 3–4 1–2 |

|

Применять приобретенные знания и данные при выполнении заданий и решении проблем, поставленных перед обучающимся |

Высокий Удовлетворительный Неудовлетворительный |

5 3–4 1–2 |

|

Применять отобранные факты в новых ситуациях |

Высокий Удовлетворительный Неудовлетворительный |

5 3–4 1–2 |

|

Итоговая оценка |

Высокий Удовлетворительный Неудовлетворительный |

21–25 13–20 5–12 |

Источник: составлено автором по [10].

В рамках проведенного исследования были получены следующие количественные показатели, отражающие степень образовательной самостоятельности обучающихся в экспериментальной и контрольной группах. В экспериментальной группе высокий уровень образовательной самостоятельности зафиксирован у 24 % (n = 7) участников, в то время как у 56 % (n = 13) уровень самостоятельности соответствует средним показателям. Низкий уровень, или недостаточная степень самостоятельности, наблюдается у 20 % (n = 5) обучающихся. В контрольной группе высокий уровень самостоятельности выявлен у 32 % (n = 10) участников, удовлетворительный уровень – у 61 % (n = 16), в то время как у 6 % (n = 2) обучающихся уровень самостоятельности оценен как неудовлетворительный.

Результаты диагностического исследования свидетельствуют о степени сформированности уровня образовательной самостоятельности.

Отмечается, что у 36 % участников исследования уровень самостоятельности либо не сформирован, либо находится на недостаточном уровне. Это свидетельствует о наличии проблем в самостоятельной работе с информационными ресурсами, недостаточной организации собственной деятельности и отсутствии навыков планирования образовательного процесса. Эти выводы подчеркивают важность дальнейшей работы в данном направлении.

В рамках комплексного анализа текущего состояния образовательной самостоятельности была разработана «карта оценивания» на основе диагностической карты Лукьянченко А.Н. Данный инструмент предназначен для количественной и качественной оценки способности обучающихся к самостоятельному выполнению образовательных задач. В процесс оценки включены такие аспекты, как глубина понимания учебного материала и способность к анализу новой информации. Для детализированного измерения уровня усвоения знаний и развития аналитических умений были разработаны специфические критерии, которые представлены в табл. 1.

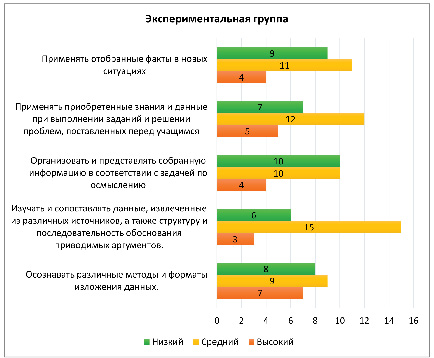

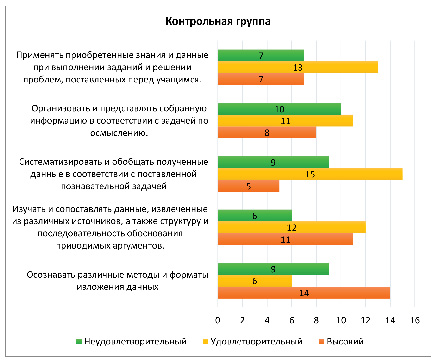

В рамках эксперимента участникам контрольной и экспериментальной групп была предложена задача создания проектной работы на тему «Мой день». В процессе выполнения задания обучающиеся имели возможность использовать учебные материалы, а также обращаться к дополнительным источникам информации, включая интернет-ресурсы. На последующем занятии участники представили результаты своей исследовательской деятельности. Был проведен анализ работ, выполненных обучающимися. Результаты исследования отражены на рис. 2 и 3.

В ходе исследования, проведенного с целью оценки эффективности определенного метода, были получены следующие результаты. В экспериментальной группе было зафиксировано, что 24 % участников (5 чел.) достигли уровня, который можно классифицировать как выдающийся.

Рис. 2. Уровень, отражающий умения обучающихся самостоятельно выполнять работу, включая уровень понимания и способность к анализу новой информации (констатирующее исследование, сентябрь 2024 г., n = 24 чел.)

Уровень, соответствующий высоким стандартам, был достигнут 40 % участников (10 чел.). В то же время 36 % участников (9 чел.) не смогли достичь результатов, соответствующих установленным критериям. В контрольной группе распределение результатов оказалось схожим. Здесь 29 % участников (8 чел.) продемонстрировали выдающиеся результаты, в то время как 46 % участников (14 чел.) достигли уровня, который можно оценить как хороший. Однако 25 % участников (7 чел.) не смогли достичь результатов, соответствующих ожидаемым стандартам. Таким образом, результаты эксперимента показывают определенное сходство в распределении уровней достижений между экспериментальной и контрольной группами, что может свидетельствовать о значимости исследуемого метода. Однако для более точных выводов требуется дополнительный анализ и сопоставление с другими исследованиями в данной области. На основе проведенного аналитического исследования можно сделать вывод о том, что приблизительно у одной трети респондентов наблюдается недостаточный уровень автономности при выполнении заданий, а также несоответствие их способностей к глубокому пониманию и аналитической обработке новой информации установленным стандартам.

В рамках проведенного исследования были применены различные методологические подходы для оценки степени развития мотивационного аспекта. В частности, был осуществлен адаптационный процесс опросника, разработанного Л.В. Байбородовой, с целью выявления преобладающих мотивационных факторов в контексте профессиональной деятельности [11]. Дополнительно была разработана анкета, предназначенная для изучения влияния мотивационного компонента на формирование образовательной автономии в процессе изучения иностранных языков. Оценка уровней образовательной автономии проводилась путем представления обучающимся комплекса учебных заданий, требующих самостоятельного выполнения. Деятельностный аспект автономии оценивался посредством применения методики «Экспертная оценка образовательной самостоятельности» (ЭООС), которая предполагала анализ мнений преподавательского состава в контрольных и экспериментальных группах.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что ключевым фактором, ограничивающим эффективность образовательного процесса, является недостаточная готовность обучающихся к самостоятельной учебной деятельности [12]. Это явление, в свою очередь, коррелирует с характеристиками методического обеспечения образовательного процесса. Предполагается, что ревизия существующих подходов к обучению, с акцентом на развитие у обучающихся компетенций самоорганизации, самоконтроля и стимулирование познавательного интереса, может способствовать повышению уровня их образовательной автономии и улучшению общих показателей учебных достижений.

В контексте данной проблематики представляется актуальным рассмотрение недостаточности эффективных психолого-педагогических условий и методик, которые могли бы способствовать формированию у обучающихся умений и навыков по самостоятельному управлению учебным процессом и построению индивидуальных образовательных траекторий без значительной зависимости от сверстников и преподавательского состава.

Эффективность образовательного процесса была измерена в рамках экспериментальной работы среди контрольной и экспериментальной групп как в начале, так и по завершении исследования. Полученные результаты были тщательно рассмотрены и зафиксированы в формате таблицы, отражающей индивидуальные достижения каждой из групп.

Рис. 3. Уровень, отражающий умения обучающихся самостоятельно выполнять работу, включая уровень понимания и способность к анализу новой информации (констатирующее исследование, сентябрь 2024 г., n = 29 чел.)

Таблица 2

Динамика результатов уровня развития самостоятельности

|

Критерий |

МБОУ «СОШ № 98» г. Барнаул |

Уровень и степень формирования образовательной самостоятельности |

|||||

|

Экспериментальные |

Контрольные |

||||||

|

ВД |

ВРК |

ПП |

ВД |

ВРК |

ПП |

||

|

Мотивационно-смысловой (МС) |

7 класс |

51 % |

40 % |

9 % |

55 % |

39 % |

6 % |

|

Содержательно-деятельностный (СД) |

7 класс |

48 % |

43 % |

9 % |

52 % |

36 % |

12 % |

|

Рефлексивно-оценочный (РО) |

7 класс |

47 % |

40 % |

13 % |

49 % |

39 % |

12 % |

Примечание. Уровни: низкий уровень (Воспроизведенные действия – ВД); промежуточный уровень (Воспроизведение, реконструкция и конструирование – ВРК); высокий уровень (Построение перспективы – ПП).

Источник: составлено автором.

Анализ данных и определение среднего уровня успешности среди всех участников дали возможность проследить изменения в уровне образовательной самостоятельности обучающихся, что было отражено в табл. 2.

Заключение

Результаты проведенного исследования требуют углубленного рассмотрения концепции образовательной самостоятельности и разработки комплекса психолого-педагогических методик, направленных на повышение уровня образовательной самостоятельности среди обучающихся. В контексте данной проблематики представляется актуальным акцентирование внимания на создании интерактивных образовательных форматов, интегрирующих компоненты самообразования и саморегуляции. Примерами таких форматов могут служить электронные образовательные платформы, предоставляющие возможность индивидуализации образовательных траекторий, а также проектно-ориентированные методики, в рамках которых обучающиеся самостоятельно формулируют цели, задачи и определяют стратегии их достижения. Данный подход не только активизирует познавательный интерес обучающихся, но и способствует развитию критического мышления и навыков самоанализа, что является ключевым элементом образовательной самостоятельности.