Введение

Микробиология – традиционная дисциплина для медико-биологических, фармацевтических и биотехнологических направлений специальностей высшего профессионального образования, являющаяся также традиционно сложной для восприятия студентами вследствие большого количества латинских названий, специальных терминов, специфических нюансов [1].

В настоящее время студенты и выпускники вузов биологической направленности не всегда демонстрируют требуемый обществом уровень достижения общекультурных и профессиональных компетенций [2]. Причиной тому можно называть множество факторов, из которых наиболее часто и педагоги, и работодатели называют стандартизованность подготовки кадров с высшим образованием; скучные занятия; отсутствие заинтересованности студента в участии в семинарских занятиях, онлайн-обсуждениях, интерактивных беседах [3]. Особое значение в проблеме недостаточной компетентности студентов и молодых специалистов имеет неверный выбор методов педагогической работы [2].

Для успешного и эффективного изучения дисциплины «Микробиология», которая проходит на 2-3 курсе вуза, необходим постоянный поиск инновационных инструментов. Их интерактивный и интегративный характер может позволить поддерживать и усугублять интерес студентов к изучению профессиональных дисциплин, будет способствовать формированию интереса у студентов к изучению дисциплины в углубленном виде и к участию в научных исследованиях [2; 4; 5]. Специфика микробиологии как предмета позволяет до минимума довести противоречия между фундаментальным образованием и профессиональным обучением [4] при условии активной познавательной деятельности студентов и педагогов. Условием продуктивной познавательной активности студентов является обеспечение оптимального сочетания различных видов учебной работы и самостоятельной деятельности студентов [4].

В силу указанных выше трудностей при изучении микробиологии на фармацевтическом и биотехнологическом факультете повышается роль преподавателя в управлении учебным процессом. При этом необходимым фактором становится высокий уровень профессионализма преподавателя, владение педагогическими и дидактическими приемами, позволяющими выбрать оптимальную методику обучения в каждой конкретной ситуации, свести к минимуму пассивную форму приобретения знаний студентами и адаптировать темп учебного процесса к каждому учащемуся [6].

Культурологический подход к изучению определенной дисциплины предполагает применение методов культурологии – науки, имеющей интегративные инструменты сравнения, обобщения и анализа в любых областях деятельности общества [7]. Применение культурологического подхода в изучении означает попытку расшифровать мир, в котором живет общество, с точки зрения идеологии, мировоззрения и менталитета. В основе культурологического подхода лежит особое отношение к великим деятелям, учёным, естествоиспытателям, внесшим огромный вклад в науку и оставившим в ней свой неизгладимый след [8; 9].

В эпоху всеобщей политизации и глобализации общество утрачивает определенные нити культурологического наследия, мало уделяя внимания исторической роли отдельных личностей в истории развития науки и научных открытиях [10]. Михаил Васильевич Ломоносов говорил: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Современное наследие является частью национального богатства мировой науки и науки нашего государства. Сохранение исторической памяти дает возможность студенческой молодежи адекватно вписываться в мир общих для россиян ценностных предпочтений, идеалов, норм поведения и коммуницирования [11].

Роль отдельных учёных в науке заключается в том, что они занимаются поиском знаний, пониманием природных явлений и решением сложных проблем с помощью систематического наблюдения, экспериментов и анализа. Учёные играют важную роль в развитии технологий, улучшении здравоохранения и решении общественных проблем, предоставляя инновационные решения и открытия. Однако, отдавая дань определенным ученым и их заслугам, общество все реже задумывается о той цене, которую этим людям пришлось заплатить за то, что их имя увековечено в науке. Посредством формирования знаний у студентов важно напомнить современному обществу те выдающиеся поступки, которые совершались учеными ради науки, торжества мысли, победы разума над мракобесием, прогрессивного движения цивилизации вперед.

Педагогами показано, что применение культурологического подхода улучшает углубленность знаний в области естественно-научных дисциплин. Общая успеваемость обучающихся увеличивается на 17%, качественная успеваемость – на 33%, коэффициент усвоения знаний (Ку) возрастает на 32,5%. Контроль знаний через два месяца после прохождения темы выявил увеличение коэффициента прочности знаний (Кп) на 33,9%, а через шесть месяцев – на 21,8% [12].

В качестве культурологического метода в образовании может быть применен такой приём, как рассказ об ученых-микробиологах, об открытии определенного явления или возбудителя в микробиологии, об опытах ученых по самозаражению себя опасными патогенами, о счастливых случайностях, сыгравших роль в формировании определенного понимания процесса или сути явления.

Небольшой рассказ о микробиологических открытиях может быть органично вписан как в лекционное занятие, так и в занятия лабораторные, практические или интерактивные. К примеру, такие интересные исторические факты, как создание А. Левенгуком микроскопа, с помощью которого он первым наблюдал микроорганизмы, которых описывал как «маленьких зверьков», вызывают у студентов живейший интерес. Значительное впечатление на студентов производят такие исторические факты, как апробация Э. Дженнером метода вариоляции, применение Р. Кохом методов культивирования бактерий, открытие Л. Пастером эффектов брожения, аттенуации микроорганизмов и развенчание мифа о самозарождении жизни, открытие Д.И. Ивановским вирусов, И.И. Мечниковым – фагоцитоза. Это впечатление усиливается после разъяснения общенаучного и мирового значения этих открытий. Так, например, студенты бывают сильно впечатлены тем фактом, что разработка Э. Дженнером первой вакцины от смертельно опасной натуральной оспы и открытие А. Флемингом лизоцима и пенициллина являются двумя важнейшими инструментами лечения и профилактики инфекций. Кроме того, каждое из этих замечательных открытий подарило человечеству по 30 лет к общей продолжительности жизни. Применение методов асептики Н.И. Пироговым в хирургии снизило практически до нуля смертность при родах, которая до введения этих методов была практически 100%-ной. Драматические истории об апробации советскими вирусологиями М.П. Чумаковым и А.А. Смородинцевым живой вакцины против полиомиелита на собственных внуках, о создании антибиотика в стенах Московского госуниверситета группой микробиологов под началом З.В. Ермольевой, опыт Д.С. Самойловича по дезинфекции окуриванием помещения в экспериментах с чумой также вызывают у студентов живой интерес. Для осознания роли человека в науке и лучшего запоминания фактов важны такие исторические примеры, как опыты самозаражения ученых-микробиологов опасными возбудителями инфекционных заболеваний: О.О. Мочутковского сыпным тифом, Г.Н. Минха возвратным тифом, З.В. Ермольевой холерным вибрионом, С.С. Андриевского сибирской язвой, М.С. Балаяном вирусным гепатитом, Е.В. Знаменским – псевдотуберкулезом, Б. Маршаллом хеликобактерной инфекцией [13; 14]. Эти истории вызывают у студентов живой интерес, в особенности если эти опыты закончились трагично.

В классической художественной литературе тоже есть место упоминанию микробиологических открытий, дилемм, спорных вопросов, интересных случаев, связанных с инфекциями. Студентам может быть полезно самим прочитать такие рассказы, как «Ошибка доктора Боткина» В. Пикуля о замечательном докторе, «Кулау прокаженный» Дж. Лондона о расцвете лепры и отношении к ней и больным, «Чума» А. Камю, «Маска красной смерти» Э.А. По о страшнейшей болезни и вызванной ею эпидемиях в истории человечества, «Супруги Орловы» М. Горького о влиянии холеры на жизнь общества, «Тиф» А.П. Чехова о влиянии инфекции сыпного тифа на личность больного. В силах преподавателя расширить кругозор студентов, своевременно порекомендовав ему чтение выдающихся произведений [15].

Цель исследования: изучение влияния историко-микробиологического рассказа на познавательную способность студентов, прочность их знаний как опыта формирования интереса студентов к дисциплине «Основы микробиологии».

Гипотеза исследования: внедрение культурологического метода в образовательный процесс по дисциплине «Основы микробиологии» будет способствовать улучшению познавательной способности студентов, уровню их успеваемости и прочности знаний.

Материалы и методы исследования

На кафедре микробиологии Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического факультета дисциплина «Основы микробиологии» преподается на втором курсе у студентов направления «Химическая технология», включает 8 часов лекций и 36 часов практических (лабораторных) занятий, завершается зачетом. Студенты изучают девять основных тем микробиологии: «Организация микробиологической лаборатории, техника приготовления окрашенных препаратов»; «Морфобиологическая характеристика прокариот»; «Морфобиологическая характеристика эукариотических микроорганизмов»; «Рост и культивирование микроорганизмов»; «Влияние на микроорганизмы внешних физических и химических факторов»; «Среды естественного обитания микроорганизмов»; «Микробиота тела человека»; «Роль микроорганизмов в инфекционном процессе».

В исследование были взяты две группы – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). В ЭГ по каждой из первых восьми изученных тем преподаватель рассказывал один-два исторических случая по теме занятия. К занятию по последней теме студентам были предложены на выбор рассказы, касающиеся темы инфекций, которые студенты должны были прочитать, на занятии сделать по рассказу краткое сообщение, дополнив его современными сведениями о патогенезе инфекции, механизмах и путях передачи, средствах профилактики, диагностики и лечения. В остальном занятия шли традиционно по сложившемуся на кафедре плану.

Занятия в КГ проводили традиционно по сложившемуся на кафедре плану: устный опрос по теме после домашней самостоятельной подготовки; интерактивное обсуждение основных теоретических вопросов в аспекте современной проблематики; разъяснение преподавателя по проведению и обсуждению результатов экспериментальной части работы; проведение экспериментальной части работы; подведение итогов, оформление лабораторной работы; защита у преподавателя.

Общую успеваемость (Оу, %) сравнивали по окончании учебного семестра. Долю студентов, получивших зачет по дисциплине, выражали в процентах от общего числа студентов в группах.

Качественную успеваемость (Ку, баллы) выражали в баллах, которые набрал каждый студент при оценивании защиты лабораторной работы, тестирования, ведения конспекта лекций. Баллы по группе суммировали и находили среднее значение.

Коэффициент прочности знаний (Кп, %) определяли как соотношение объёма усвоенного учебного материала к объёму, который педагог сообщил учащимся за определённый промежуток времени по точности воспроизведения материала при повторном тестировании после прошедших после окончания курса микробиологии двух месяцев и после прохождения шести месяцев. В состав теста включали по 5 вопросов из каждой темы (9 тем), 4 теста – с выбором одного правильного ответа из 4 вариантов и один тест на соответствие, итого тест включал 45 вопросов. Каждый тест с выбором одного ответа оценивался в 1 балл при правильном выборе, тест на соответствие – оценивался 3 баллами при правильном ответе, 2 баллами при допущении 1 ошибки, 1 баллом при допущении двух ошибок. Максимально возможное количество баллов при тестировании – 63 балла. Тестирование проводили с помощью дистанционных технологий – посредством электронно-информационной образовательной среды СПХФУ.

Сбор оценок проводили по окончании тестирования, вычисляли среднее значение по группе, рассчитывали с помощью программы Microsoft Exсel 2010 стандартное отклонение, строили диаграммы.

Результаты исследования и их обсуждение

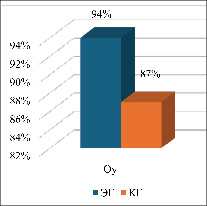

Студенты ЭГ в конце учебного семестра показали общую успеваемость выше, чем студенты в КГ, на 7% (рис. 1).

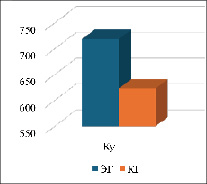

Из максимально возможных 800 баллов студенты ЭГ продемонстрировали более высокую качественную успеваемость, которая в среднем за учебный семестр оказалась выше, чем в КГ, на 13,4% – 719 против 623 (рис. 2).

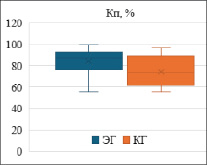

Коэффициент прочности знаний в ЭГ составил 52,9±7,22, в КГ – 47,0±8,2. Сравнение коэффициента прочности продемонстрировано на рисунке 3.

Рис. 1. Общая успеваемость в исследованных группах Источник: составлено авторами

Рис. 2. Качественная успеваемость в исследованных группах Источник: составлено авторами

Рис. 3. Коэффициент прочности знаний. Общая успеваемость в исследованных группах Источник: составлено авторами

Как видно из рисунка 3, разброс значений доли выполненных тестов в конце семестра студентами исследованных групп шире в КГ, что говорит о более широком диапазоне коэффициентов прочности знаний. При этом видно, что уровень прочности знаний у ЭГ выше. Тем самым было показано, что применение культурологического педагогического приёма в обучении студентов основам сложного специального предмета оказывает положительное влияние на показатели успеваемости, формирование познавательных способностей и укрепление прочности знаний у студентов. Гипотеза доказана.

Заключение

Каждое открытие, каждый вновь примененный метод, каждый созданный инструмент сыграли в развитии сложной и относительно молодой науки микробиологии свою роль. Особенно велика роль личностей ученых, которые создавали эти достижения. Приведение таких примеров при обсуждении или объяснении соответствующих тем могут быть использованы для привлечения внимания студентов, формирования интереса к науке, воспитания трудолюбия и любознательности у молодого поколения. Применение культурологического метода в образовательном процессе по дисциплине «Основы микробиологии» позволило добиться улучшения общей успеваемости на 7%, качественной успеваемости – на 13,2%, прочности знаний – на 11,2%.

Библиографическая ссылка

Богданова О.Ю., Черных Т.Ф., Воробьева С.А. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И ИСТОРИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ РАССКАЗ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ» // Международный журнал экспериментального образования. 2025. № 3. С. 5-9;URL: https://expeducation.ru/ru/article/view?id=12202 (дата обращения: 10.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/mjeo.12202